Каракалпакстан - Крепость Топрак Кала

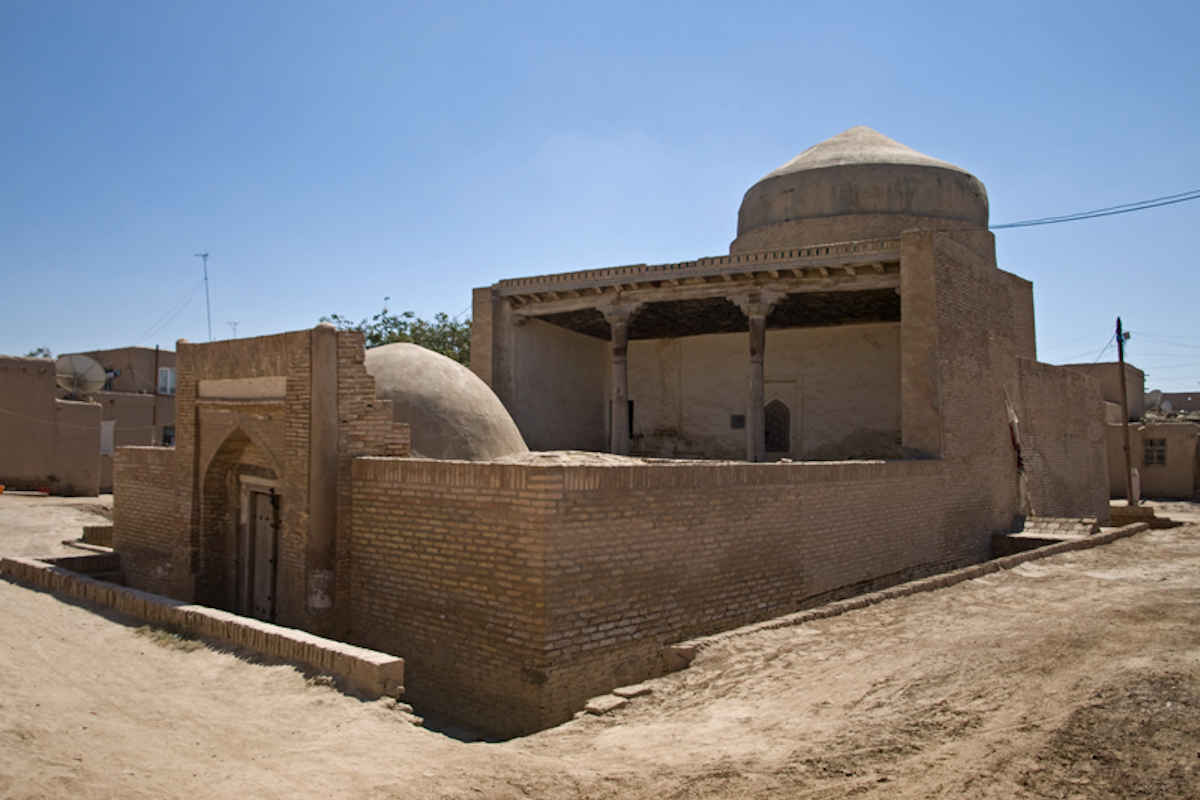

Крепость Топрак-кала расположена в 212 метрах к западу от шоссе Нукус — Хорезм, в 3,6 километрах к северу и немного западнее поселка Шарк Юлдузи, в 12,3 километрах к северо-западу от поселка Бустан и в 26,9 километрах к северу и немного востоку от поселка Беруни в Элликалинском районе Республики Каракалпакстан.

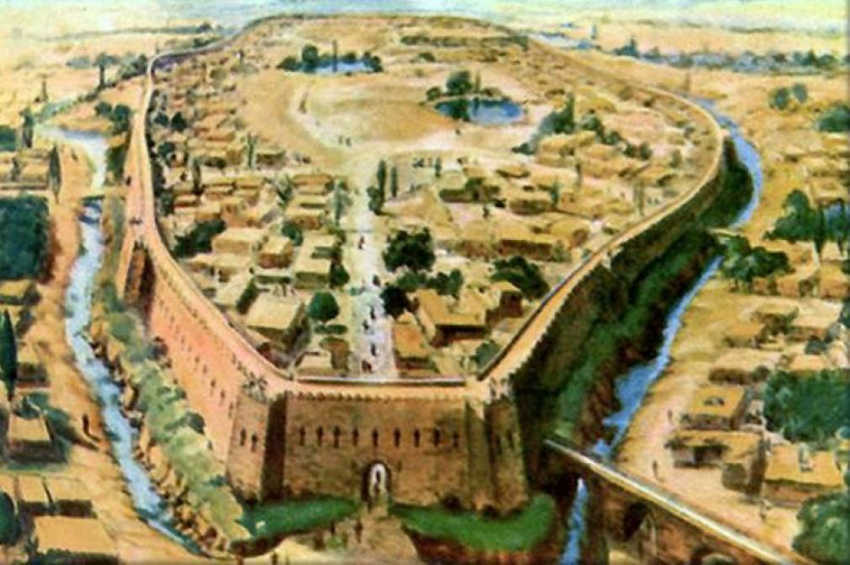

Крепость Топрак Кала расположена всего в нескольких километрах от Ургенча в направлении города Хива, где в III-IV веках нашей эры находился дворец хорезмшахов. Древняя крепость сегодня представляет собой сооружение прямоугольной формы, размеры которого составляют 350 × 500 метров.

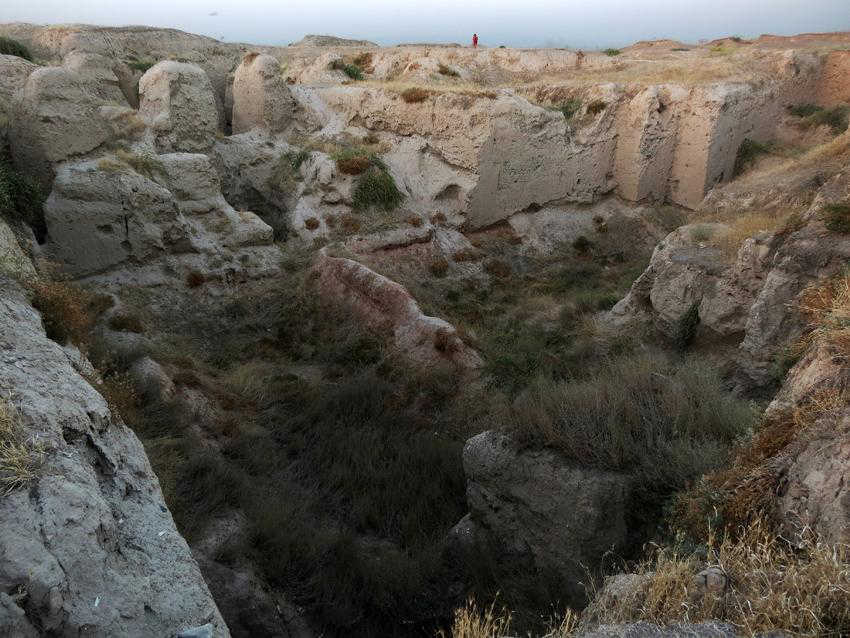

Несмотря на многочисленные разрушения, высота крепостных стен в некоторых местах достигает почти десяти метров. Из всего комплекса хорошо сохранился только юго-восточный угол крепости, но даже он дает нам представление о размерах самого древнего здания.

В 1940 году на территории крепости были проведены разведочные работы: в юго-восточной части города был сделан большой стратиграфический котлован, составлен его план, собран материал раскопок.

В 1950 году на западной крепостной стене был заложен небольшой раскоп. Затем в работе над памятником наступил перерыв, который возобновился только в 1965 году и продолжался в течение трех лет до 1975 года.

Поселение Топрак Кала занимает площадь 500 на 350 метров. Прямоугольная в плане, она окружена крепостными стенами, сохранившимися в виде валов, достигающих в некоторых местах 8-9 метров.

Стены имели многочисленные квадратные башни с закругленными углами и широкий ров. Отмечается, что укрепления города подверглись значительной реконструкции.

Первоначально это было укрепление с двухэтажным коридором со сводчатым подвалом и стреловидными амбразурами на верхнем этаже. Внешняя стена вала была украшена долями и нишами между долями.

После реконструкции первый этаж коридора был замурован и перестроен в цоколь высотой шесть метров, в который были замурованы и более ранние башни. Стены одноэтажной галереи были заменены неглубокими щелевидными окнами с углублениями и долами. Новые башни имели полукруглую форму.

В середине южной стены, у входа в цитадель, находилась сложная сторожка, которая также была перестроена. От него через весь город к цитадели, которая находилась в северо-западном углу крепости, шла центральная улица шириной около 9 метров; она делила город на две части, которые в свою очередь были разделены боковыми улицами шириной около 4,5 метров на 5 квадратных кварталов размером 100х40 метров.

Раскопки проводились в двух кварталах, обозначенных А и В, расположенных в западной половине города. Были вскрыты слои, датируемые со 2 по 6 век нашей эры, однако, судя по наличию некоторых типов монет хорезмийской чеканки и керамики, место поселения, должно быть, было покрыто более ранними слоями.

В стратиграфических слоях поселения выделяются три горизонта. Верхняя четверть не сохранилась. Было установлено, что один из кварталов, А, был полностью занят храмовыми зданиями, которые традиционно возводились там на протяжении всей истории города.

Общая площадь храма составляла 42 на 42 метра. Внутри него находились три здания, построенные по одному плану: с запада на восток тянулась цепочка комнат с деревянными порогами и дверными рамами.

Одно из них, большое здание I, размером 35 на 18 метров, выходившее на улицу между блоками А и В, состояло из трех больших комнат размером 11 на 4 метра. Толщина его стен достигала 3 метров.

Наконец, западное и, по-видимому, самое важное помещение, одна из стен которого имела арочную нишу для очага и другие архитектурные особенности, это был храм огня. В другом здании, называемом зданием II, были найдены рога барана хара, украшенные позолоченными браслетами из бронзы, вокруг которых на полу были разложены многочисленные подношения — черепки и целые стеклянные сосуды, украшения, бусы, подвески, кольца и т. д.

Также был найден фрагмент расписной алебастровой скульптуры, изображающей человека, а также фрагменты золотой фольги и т.д. Оба здания были датированы IV-VI веками, но здание II относится к более позднему периоду в указанном временном интервале.

В жилом блоке было обнаружено многокомнатное жилище, включающее жилые комнаты, кладовые, дворы и т.д. Следы рукоделия были зафиксированы в помещениях, выходящих на боковые и средние улицы.

Особенно в ранний период существования города существовали мастерские (или цеха) по изготовлению луков. В результате раскопок на месте древнего города получен разнообразный и богатый материал, позволяющий детально охарактеризовать до сих пор малоизученную кушано-африкидскую культуру древнего Хорезма, а также дать важные сведения по истории древних городов Хорезма.

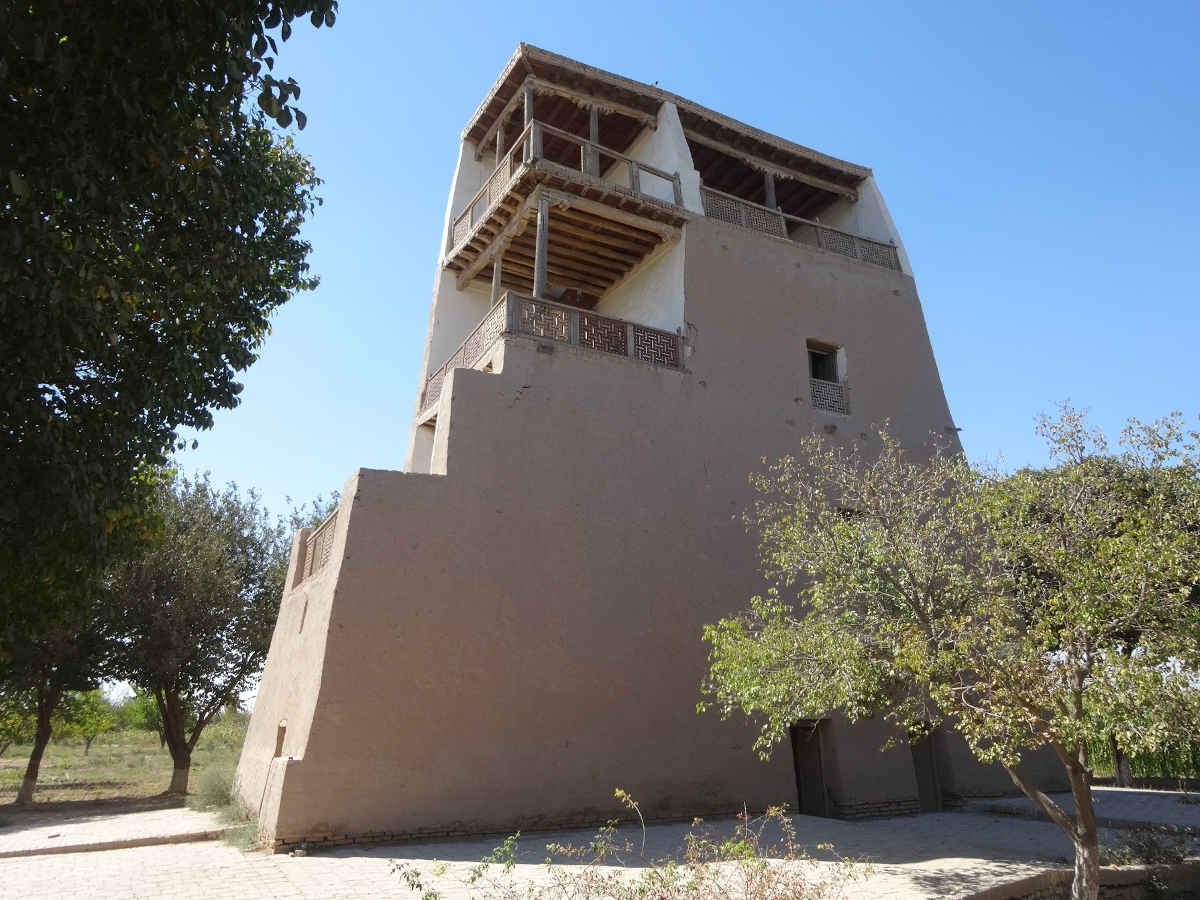

Основная часть дворца была построена на глинобитном основании, в которое упирались северная и западная городские стены. Оно имело форму усеченной пирамиды высотой 14,3 метра и площадью основания 80 х 80 метров.

Вскоре были добавлены еще три массива на постаментах высотой до 25 метров, площадью 35 х 35 метров, 40 х 35 метров и 35 х 20 метров. Внешние стены первоначального дворца выступают на 1,5 метра за край платформы.

На значительном расстоянии они размываются, но там, где к ним примыкают другие массивы, они сохраняются до высоты 7,5 метров, а затем осыпаются, вероятно, не менее чем на 9 метров. Фасады были украшены системой вертикальных выступов и ниш и покрыты алебастровой побелкой.

Вход в здание находился с восточной стороны, вокруг входной башни шла лестница. Около 100 частично сохранившихся комнат на первом этаже центрального корпуса и несколько комнат на втором этаже. Стены помещений сохранились на всю высоту в периферийных зонах и были покрыты накладными плинфами, но в центральной части корпуса они были в значительной степени смыты.

Потолки были сводчатыми, в основном из необожженной трапеции, а балки — плоскими. В больших помещениях балки поддерживались деревянными колоннами с каменными основаниями. Во внутренней планировке дворца можно увидеть разделение на три основных комплекса, которые были практически изолированы друг от друга.

На юго-восточной стороне дворца находился комплекс из 12 неукрашенных помещений, в которых мы находим сосуды для мытья, остатки дворцового архива и хранилища оружия. Вдоль южного края дворца, вдоль длинного коридора, разделенного стеной из обожженного кирпича, располагались четыре похожих блока, состоящих из двух комнат и лестницы, ведущей наверх.

Коридор вел в небольшой двор с круглыми нишами, вокруг которого были сгруппированы четыре двухкамерных святилища с двухъярусными алтарями и нишами. В одном из них сохранились настенные росписи, изображающие сцену похорон.

Это позволяет предположить, что святилища предназначались для погребальных обрядов, совершаемых жрецами, чьи апартаменты были соединены с коридором. Большую часть дворца занимал комплекс церемониальных помещений и святилищ, связанных с различными аспектами царской культуры.

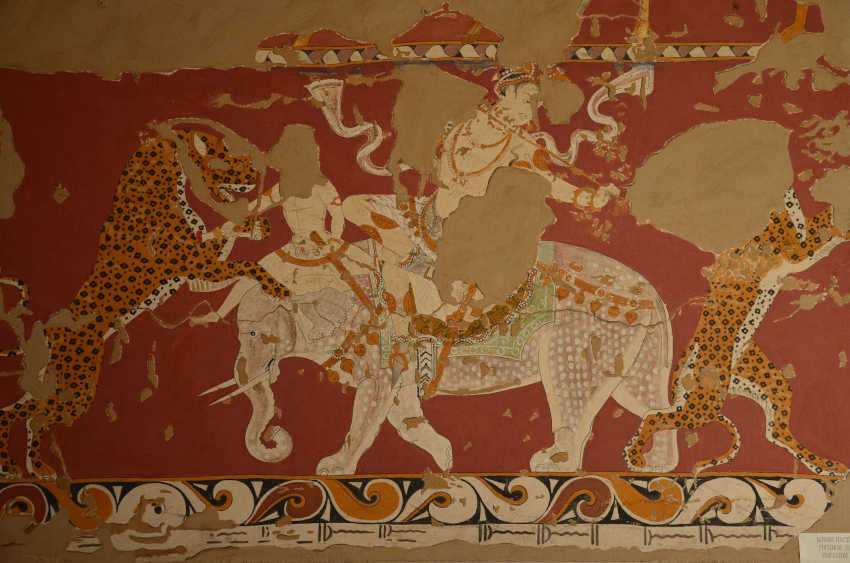

Стены были украшены фресками, а пять залов — глиняными полихромными барельефами. Лишь незначительная часть прежнего убранства дошла до нас в обломках / то, что удалось спасти при раскопках в 1940-х годах, сейчас находится в Государственном Эрмитаже.

Однако можно представить себе интерьер и, вероятно, определить функции нескольких комнат.

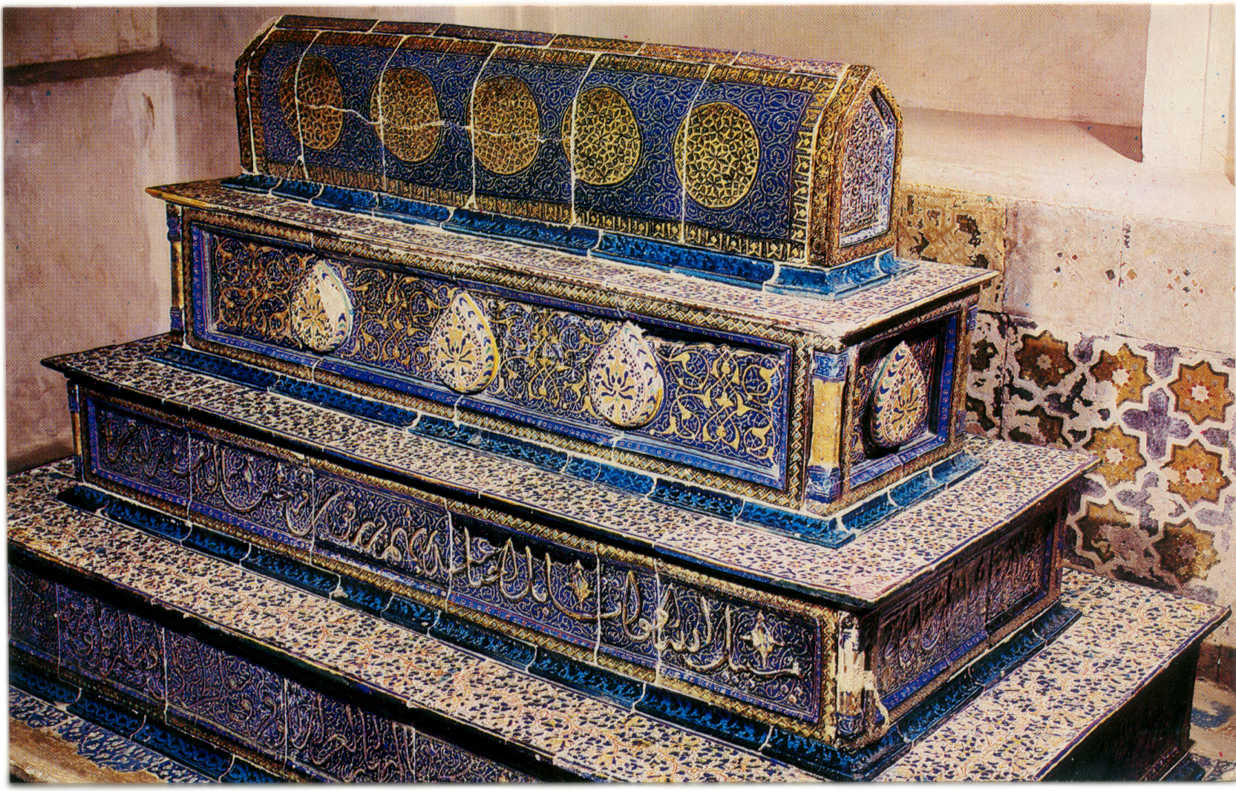

Зал царей» в крепости Топрак-Кала был династическим святилищем, где огонь горел на алтаре перед большими изображениями 23 царей Хорезма (в отличие от других, эти скульптуры полнолицые). Они находились на подошвах, разделенных перегородками на ряд боксов.

В каждом из них, помимо статуи царя, были два женских и один мужской горельеф.

«Зал побед» в крепости Топрак-Кала — на его стенах изображены барельефы сидящих царей и летящих рядом с ними богинь. Эти композиции /сохранены только ноги фигур/, вероятно, напоминали изображения на монетах, изображающие момент вручения правителям знаков царского достоинства.

«Зал темнокожих воинов» в крепости Топрак-кала. Здесь барельефные изображения царей, стоящие в нишах под глиняными накладками в виде огромных стилизованных рогов барана. Темнокожие воины (местонахождение этих маленьких фигурок невозможно точно определить) трубили славу царей. Убранство зала-святилища, очевидно, было подчинено идее воинской славы и удачи.

Зал оленей» в крепости Топрак-кала был украшен фигурами этих животных, над которыми находился пояс с изображениями грифонов. Другие фрагменты барельефов включают плоды граната, виноградные лозы и т.д. Декор мог передавать жизненный цикл растительного и животного царств.

В «Зале танцующих масок» в крепости Топрак-Кала на стенах частично сохранились изображения мужчин и женщин, танцующих в паре. В главной нише, очевидно, находилось изображение великой богини с хищником (найдены единичные фрагменты).

В двух других больших нишах, возможно, находились боги-компаньоны. В центре зала открыт алтарный подиум. Зал, как можно предположить, предназначался для проведения мистерий, символизирующих связь царя с плодородными силами природы.

О важности этого святилища говорит тот факт, что оно было непосредственно связано с основной частью ансамбля престолов. Этот ансамбль состоял из переднего двора и айвана, разделенных трехарочным порталом.

Под центральной аркой пересекаются диагонали квадрата, в который вписан весь главный дворец. Северо-западное дополнительное поле окружало большое квадратное помещение, теперь почти полностью смытое.

Его пересекали коридоры, на стенах которых были изображены волны и рыбы. Возможно, северо-западное поле было святилищем, посвященным водной стихии. Южное расположение также имело церемониальное и, вероятно, культовое назначение.

В осевом пространстве были обнаружены следы живописи и остатки прямоугольного подиума. Северо-восточный массив состоял из 8 очень высоких, вытянутых помещений, перекрытых сводами, некоторые из арок которых удивительным образом сохранились до наших дней.

Назначение этих комнат, которые не были декорированы и были заложены вскоре после строительства, остается неясным. Самая важная находка, обнаруженная во дворце, — древние документы из Хорезмии.

Происхождение различных предметов и изделий фиксировалось на коже; сохранилось несколько дат, самые ранние — 188 и 252 годы хорезмийской эпохи, начавшейся в первой половине I века нашей эры.

Записи на дереве представляют собой списки трудоспособных и нетрудоспособных свободных и рабов, которые были членами различных семей хорезмийцев. Дворец, имевший в основном священное назначение, был заброшен в начале IV века н.э. и после частичного ремонта использовался в качестве городской цитадели.

Большинство бытовых находок относится к этому периоду. Исследования северного комплекса Топрак-калы в 1976 — 1979 гг. показали, что он представляет собой группу построек, расположенных за пределами поселения Топрак-кала примерно в 100 м к северу от дворца, раскопанного С.П. Толстовым в 1946 — 1950 гг. и дополнительно исследованного в 1967 — 1972 гг.

Здания северного комплекса занимают площадь около 12 гектаров. Длина цепи зданий, вытянутых вдоль оси север-юг — 350 м. Такой же длины массив, выровненный в широтном направлении. Всего насчитывается 10 зданий, но это число является предварительным.

Вероятно, он стал меньше, так как раскопки показали тенденцию к группировке отдельных валов в очень большие дворцовые сооружения. Ближайшим зданием к «Высокому дворцу» является здание № 1 северного комплекса, раскопанное между 1976 и 1979 годами и расположенное по оси запад-восток.

Размер здания определяется площадью основания примерно 160 — 180 х 50 метров, высота которого достигает около 2,5 метров. Здесь расчищено около 50 комнат, это большие дворцовые залы, а также небольшие хозяйственные помещения.

В залах и небольших комнатах на стенах висели картины. Однако до наших дней дожили лишь немногие. В одной из комнат преобладали цветные орнаменты на белом и черном фоне. Изображались большие и маленькие розетки, лотосы, тюльпаны, лианы и т.д.

В другой комнате орнаменты носили совершенно иной характер, имитируя геометрические узоры текстиля или ковров / изображение бахромы также сохранилось. В третьей комнате в большом зале на стенах были обнаружены ленты, образующие ромбическую решетку.

В другой комнате были найдены остатки скульптуры, к сожалению, только фрагменты, изображающие нижние части ног и платье. Также в этом помещении был найден большой /0,70х0,70 м/ кусок серого мрамора с хорошо отполированными сторонами (0,2 м) и со сколотым верхом.

Это либо часть скульптуры, либо постамент для алтаря. Таким образом, он представляет собой дворцовый комплекс. Были и хозяйственные помещения — восточная часть здания, но они плохо сохранились. Сохранилась часть территории с ямами для сосудов, золы, отходов и каминов.

Во втором здании, которое имеет сохранившиеся размеры 70 на 35 метров и высоту цоколя 1,2 метра, сохранилось 25 комнат. Есть также холлы и небольшие комнаты. Стены в большинстве комнат покрыты белой штукатуркой. Однако есть и фрагменты цветных картин, выполненных в разных цветах (красный, розовый, синий, серый).

Здесь, как и в первом здании, есть несколько залов с деревянными основаниями колонн. Вместо баз колонн из полимиктового песчаника, имевших трехъярусное основание, на которое устанавливалась вторая часть литой формы, сохранились базы колонн, глубоко традиционные для архитектуры того времени.

Литые детали выпали из оснований. Есть несколько больших залов без колонных баз. Судя по всему, это были открытые комнаты. В одном из залов находится картина с цветочным и геометрическим орнаментом в качестве основы под полом комнаты.

Это говорит о том, что дворец, возможно, был перестроен. На северной стене второго здания находятся две башни №1 и №2, которые являются прямоугольными монолитными основаниями некоторых сохранившихся зданий. Их функция неясна.

Их фортификационное значение можно предположить, если удастся доказать наличие внутреннего двора с восточной стороны. К западу от зданий № 1 и № 2, в меридиональном направлении, находится здание № 7 размерами примерно 100 на 30 метров и высотой от 10 до 150 сантиметров в южной части и до 5,5 метров в северной части.

В нем расчищено более 50 комнат. В южной части мы имеем три трехкомнатных комплекса, очень похожих на комплексы в юго-западной части «Высокого дворца». В северной части нижние помещения были замурованы. Две лестницы вели на второй этаж.

Толстые стены и замурованные конусы сохранили первый этаж до наших дней. В одной из ям было обнаружено, что основание здания 7 стоит на земле, в то время как основание здания 2 было перекрыто на стыке слоем культурного материала толщиной около 30 сантиметров. Из этого следует, что здание № 2 было построено позже, чем здание № 7.

Похоже, что здания №№ 1, 3 и 7 были построены в одно время, так как их цоколи одинаковы до 2,5 м, а здание № 2 было построено несколько позже. Не сохранился только цоколь здания № 3. Цоколь расположен в 80 метрах к востоку от здания № 7 и в 8-10 метрах к северу от здания № 2.

Здания № 4, 5, 6 вытянуты в меридиональном направлении к северу от здания № 3. От них остались только основания помещений. Между зданиями № 7, 2 и 3 находится северный двор комплекса. К западу от здания № 7 в направлении ширины вытянуты здания № 8, 9 и 10.

Между зданиями 8, 9 и 10 находятся внутренние дворы; и, наконец, дальше к западу находится шахта кровельной системы, в которой были найдены две монеты Хувишки. Кроме того, в 1978 году на полу комнаты 24 здания № 1 была найдена монета времен Вимы Кадфизы.

В проходе в комнату № 24 была найдена маленькая золотая голова львенка размером 3 х 2,5 см. В комнате № 3 здания № 1 была найдена алебастровая форма для изготовления барельефного изображения «сатиров».

Кафедральный Собор (собор Зенкова) в Алматы был построен в конце 19-го — начале 20-го века русскими архитекторами Борисоглебским, Степановым, Тропаревским и Зеньковым. После землетрясения 1910 года, разрушившего многие здания в Алматы, это единственное уцелевшее строение.

Кафедральный Собор (собор Зенкова) в Алматы был построен в конце 19-го — начале 20-го века русскими архитекторами Борисоглебским, Степановым, Тропаревским и Зеньковым. После землетрясения 1910 года, разрушившего многие здания в Алматы, это единственное уцелевшее строение. В самом сердце Центральной Азии, в долине реки Или, в регионе Алматы, расположен Государственный национальный парк «Алтын Емель». Парк был создан в 1996 году для сохранения уникального природного комплекса этой местности.

В самом сердце Центральной Азии, в долине реки Или, в регионе Алматы, расположен Государственный национальный парк «Алтын Емель». Парк был создан в 1996 году для сохранения уникального природного комплекса этой местности. Государственный национальный парк «Чарын» в области Алматы был создан для сохранения природных ландшафтов, представляющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Благодаря благоприятному сочетанию различных функциональных назначений территорий, входящих в состав парка, они могут использоваться в научных, образовательных, педагогических, культурных и рекреационных целях. Территория национального парка включает в себя долину реки Чарын.

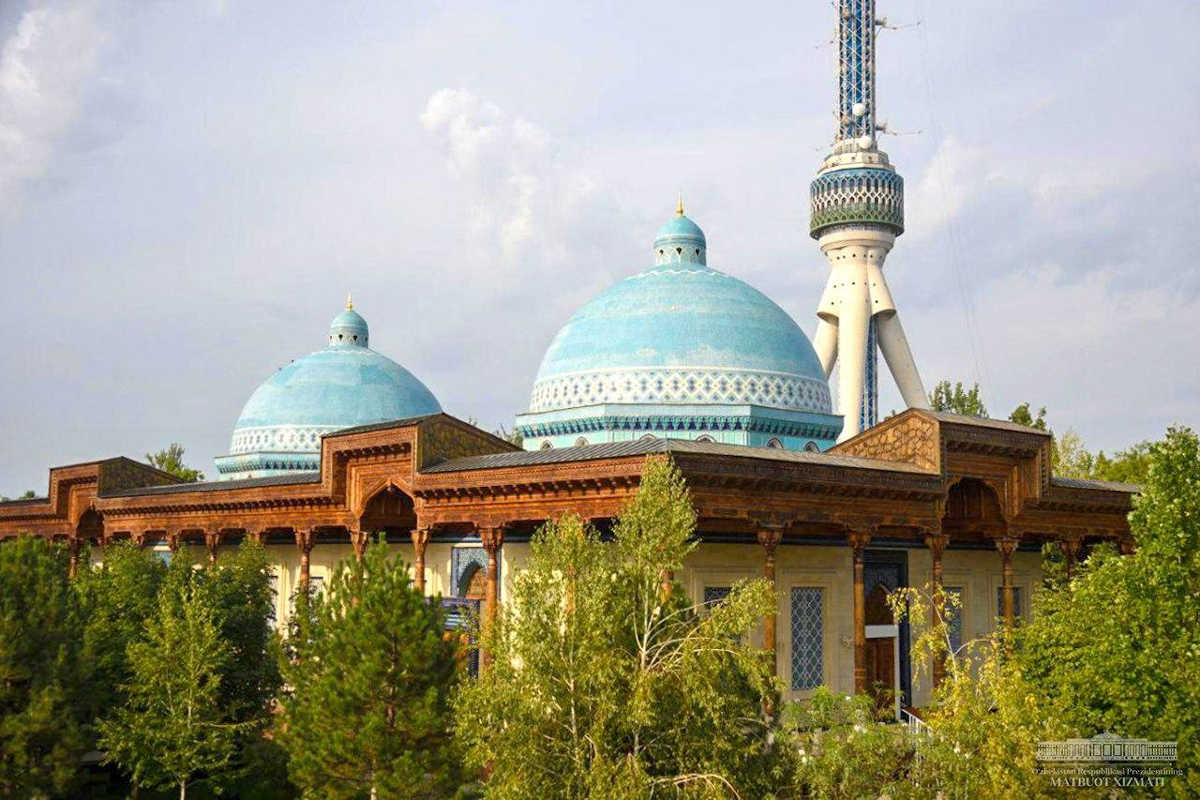

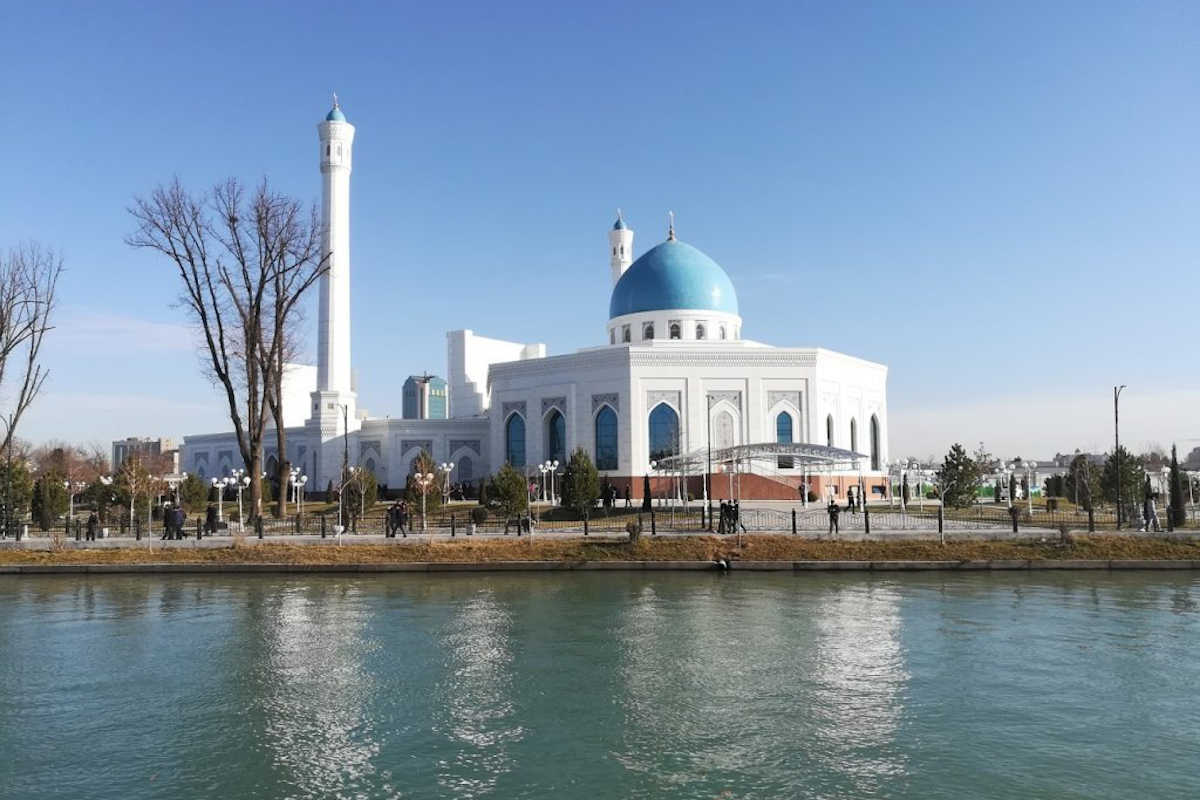

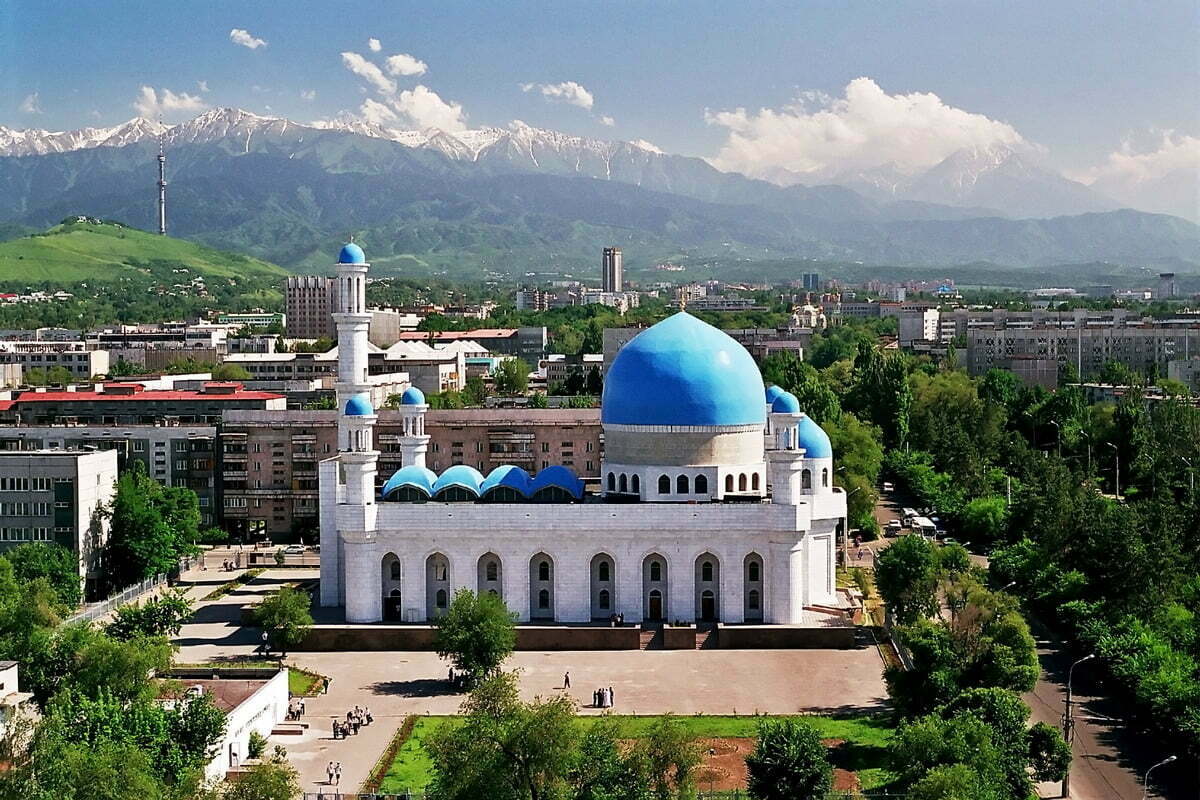

Государственный национальный парк «Чарын» в области Алматы был создан для сохранения природных ландшафтов, представляющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Благодаря благоприятному сочетанию различных функциональных назначений территорий, входящих в состав парка, они могут использоваться в научных, образовательных, педагогических, культурных и рекреационных целях. Территория национального парка включает в себя долину реки Чарын. Основной религией в Казахстане является ислам. Казахский народ исповедует исламскую религию уже более тысячи лет. В городе более 20 мечетей, но Пятничная мечеть на улице Пушкина является центром духовного мира города. Центральная мечеть Алматы — одна из самых больших мечетей в Казахстане. Мечеть была введена в эксплуатацию в 1999 году. Личная поддержка Главы государства Н.А. Назарбаева сыграла важную роль в ускорении завершения строительства и передачи мечети в пользование верующим. Архитекторами являются: Баймагамбетов и Шарапиев.

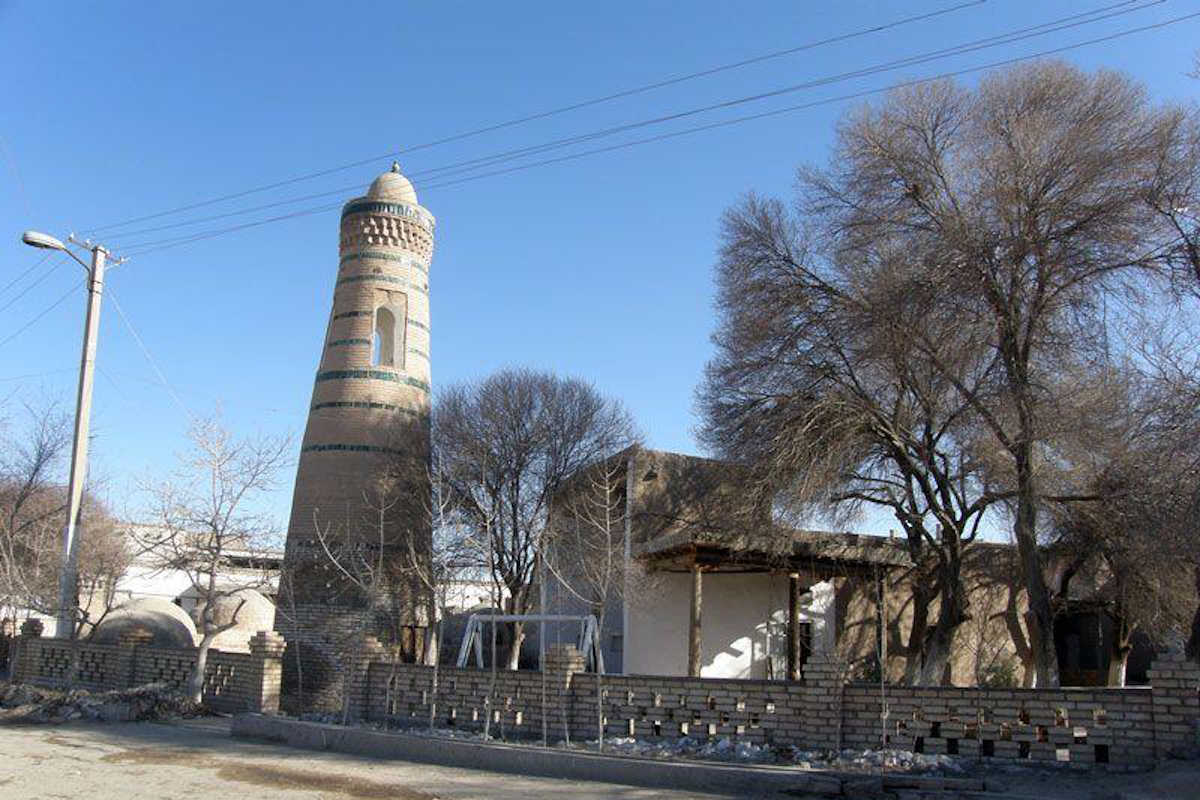

Основной религией в Казахстане является ислам. Казахский народ исповедует исламскую религию уже более тысячи лет. В городе более 20 мечетей, но Пятничная мечеть на улице Пушкина является центром духовного мира города. Центральная мечеть Алматы — одна из самых больших мечетей в Казахстане. Мечеть была введена в эксплуатацию в 1999 году. Личная поддержка Главы государства Н.А. Назарбаева сыграла важную роль в ускорении завершения строительства и передачи мечети в пользование верующим. Архитекторами являются: Баймагамбетов и Шарапиев. Гёкдепе находится в 40 км к западу от города Ашхабад. На территории крепости произошла знаменитая битва при Гёкдепе. Крепость была захвачена под командованием русского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.

Гёкдепе находится в 40 км к западу от города Ашхабад. На территории крепости произошла знаменитая битва при Гёкдепе. Крепость была захвачена под командованием русского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Городище Анау расположено в 12 км к востоку от города Ашхабад. Археологические находки показывают, что поселение Анау существовало уже в эпоху неолита (IV-III тысячелетие до н.э.).

Городище Анау расположено в 12 км к востоку от города Ашхабад. Археологические находки показывают, что поселение Анау существовало уже в эпоху неолита (IV-III тысячелетие до н.э.). Ниса — древний город, руины которого находятся недалеко от села Багир, в 18 км к западу от города Ашхабад, столицы Туркменистана. Он состоит из двух участков: Новая Ниса, парфянский город в долине, и Древняя Ниса, царская крепость на плато.

Ниса — древний город, руины которого находятся недалеко от села Багир, в 18 км к западу от города Ашхабад, столицы Туркменистана. Он состоит из двух участков: Новая Ниса, парфянский город в долине, и Древняя Ниса, царская крепость на плато.

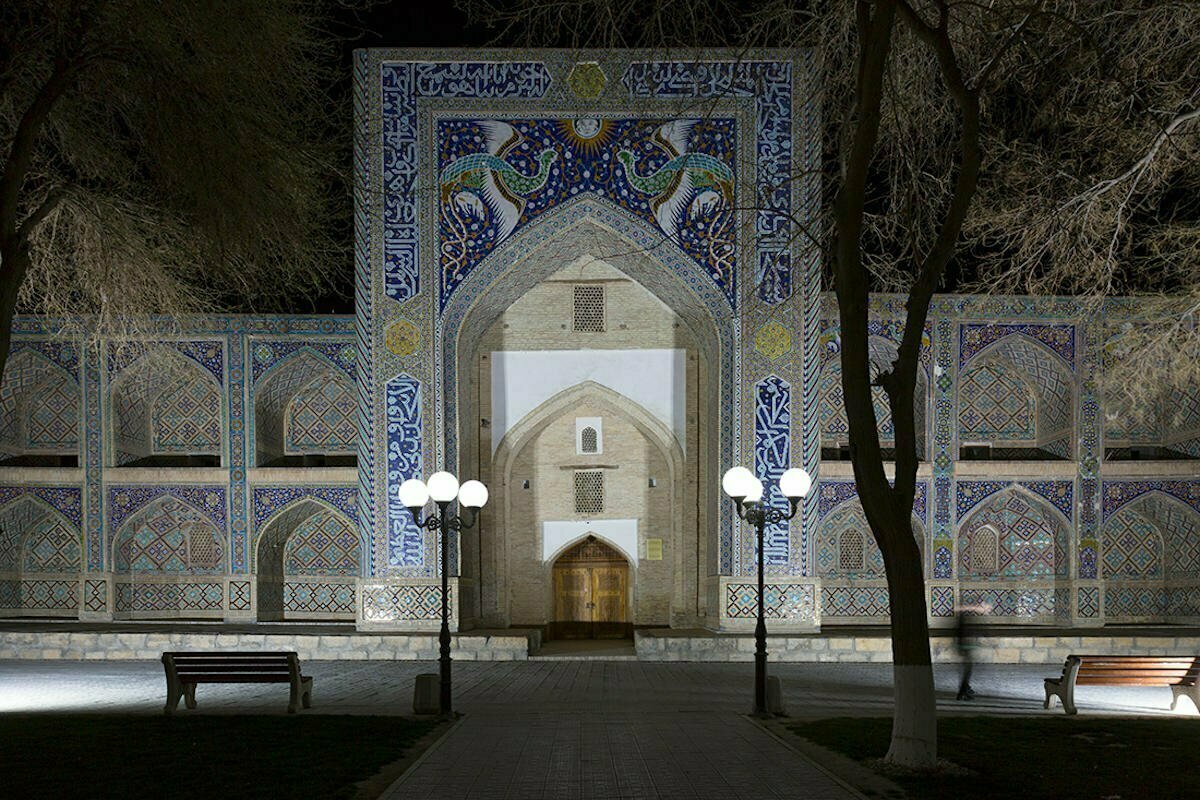

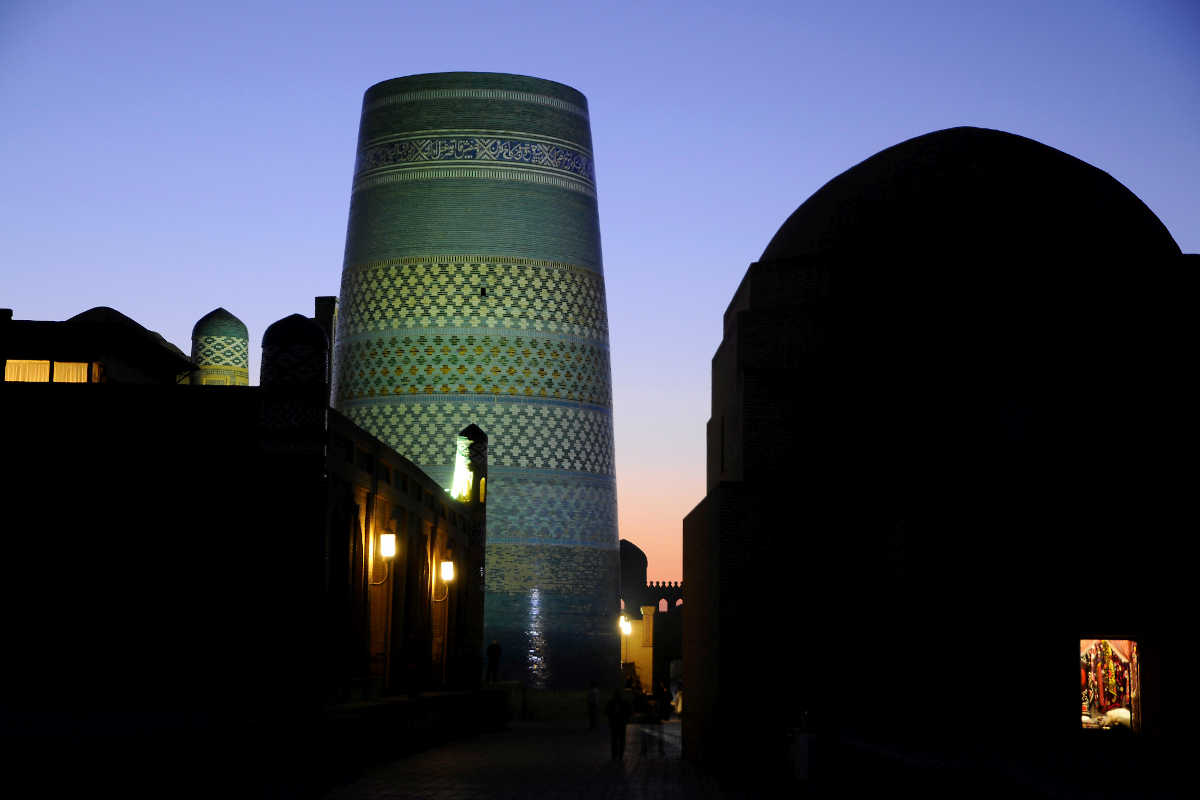

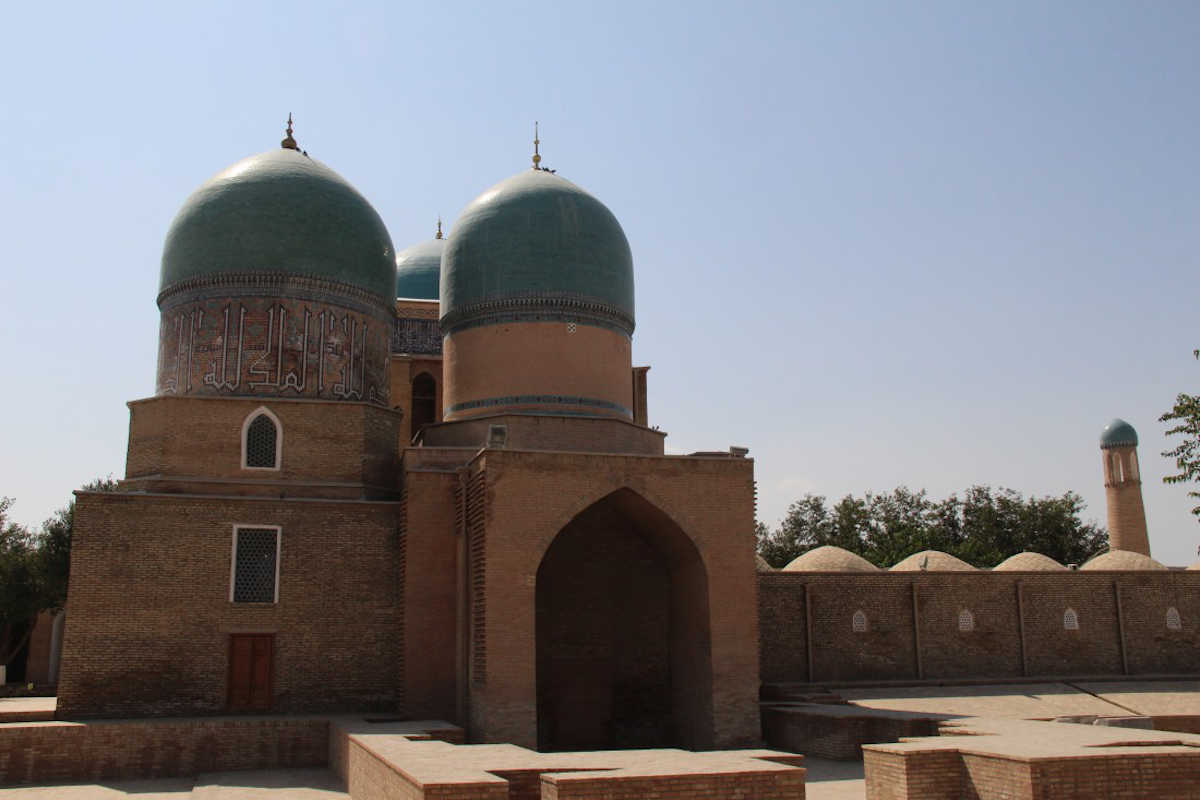

В конце XX века мечеть Калон была капитально отреставрирована и используется по сей день. Во время пятничной молитвы доступ туристов в мечеть запрещен. В другие дни мечеть закрывается для посетителей с 20:00, чтобы освободить место для молитв верующих.

В конце XX века мечеть Калон была капитально отреставрирована и используется по сей день. Во время пятничной молитвы доступ туристов в мечеть запрещен. В другие дни мечеть закрывается для посетителей с 20:00, чтобы освободить место для молитв верующих.